Stiamo scrivendo un libro! E qui puoi leggere l’inizio. È un libro lungo 500 chilometri. Per portarlo avanti abbiamo bisogno del tuo aiuto. Leggi qua come puoi aiutarci. E di seguito, l’inizio del libro. I primi chilometri, partendo da Iglesias. Buona lettura.

L’inizio del cammino. Da Iglesias a Porto Flavia. Ruggine, fango, luce e buio

“Camminare è guardare con i piedi” mi ha detto una volta un’amica mentre passeggiavamo in un bosco. Sul momento non l’avevo capita e non le avevo dato troppa importanza. Questa frase riaffiora alla mente solo ora, dopo le prime ore di salita con lo zaino in spalla, e forse capisco cosa voleva dire.

Abbiamo lasciato Iglesias, dove comincia ufficialmente il Cammino, ormai da qualche ora. Ieri sera abbiamo dormito nel Convento francescano, in modo da avere più tempo per visitare la città prima di partire. Il centro cittadino è splendido: viuzze medievali, palazzine in stile spagnolo, altre dal gusto liberty, e poche automobili. Ai balconi panni stesi, piante e fiori. E naturalmente molte chiese. Iglesias infatti significa chiese e in sardo la città è chiamata “Igrèsias” o “Bidd’e Cresia”. Un po’ ovunque è presente la memoria del passato minerario della città. Targhe, vie, lapidi, nomi di scuole, murales, edifici. Non c’è bisogno di una guida per capire quanto l’eco dei secoli di storia mineraria si senta ancora nella città. Basta guardarsi intorno: superiamo l’Istituto Minerario Giorgio Asproni, l’ospedale Santa Barbara, l’Associazione Mineraria Sarda. Il fil rouge, rosso ferro ovviamente, è sempre quello.

Iglesias si trova in un valle circondata da monti verdi e miniere abbandonate. Perfino guardando dalle stradine del centro storico della città si intravedono in alto giganti decadenti e arrugginiti che spuntano tra la vegetazione. La miniera è presente anche dove meno te l’aspetti. Visitiamo la chiesa di San Francesco e, tra le statue del Cristo e della Madonna, notiamo quella di una santa. Non una santa qualunque, ma proprio quella che dà il nome a questo cammino: Santa Barbara. Si riconosce subito perché in braccio, invece di un bambino come la Vergine Maria, regge una torretta.

La sera prima di partire, nel letto del convento, leggo la leggenda di Santa Barbara. Il padre, di religione pagana, la rinchiude in una torre perché troppo bella, pensando così di proteggerla dai tanti spasimanti, che lei comunque respinge. Barbara dentro la torre si battezza da sola e diventa cristiana. Quando il padre viene a sapere della conversione tenta di ucciderla, ma Barbara riesce a scappare in modi spettacolari e rocamboleschi, a seconda delle versioni del mito. Viene comunque catturata e portata davanti a una corte per costringerla ad abiurare. Viene torturata, ma non cede. Tentano di ustionarla, ma le fiamme, a contatto con la sua carne, si spengono. Non contenti, le tagliano i seni, la colpiscono con un martello e la fanno sfilare nuda per le strade. Poi il padre la porta in cima a una montagna e la decapita. Dopo tutte queste atrocità dal cielo piomba un fulmine che colpisce il padre di Barbara mentre scende a valle. Il corpo martoriato della ragazza a quel punto, secondo la tradizione, inizia a procurare miracolose guarigioni.

Gli elementi fondamentali della storia sono la torre e il fulmine. Ecco perché la santa viene rappresentata sempre con una torre e con un fulmine ed ecco perché è la patrona dei muratori, delle torri, dei tagliapietre, degli artificieri, dei vigili del fuoco, di chiunque abbia a che fare con rocce ed esplosioni – e dunque anche dei minatori. Per lo stesso motivo “santabarbara” è il nome delle polveriere e dei depositi di esplosivi. Anche in sardo viene invocata per scongiurare morti improvvise, ed è spesso presente all’ingresso delle gallerie minerarie. Noi, durante il Cammino, la incontreremo spesso, così come saranno tante le chiesette e le edicole votive a lei dedicate lungo il percorso.

La mattina siamo svegliati dallo scrosciare della pioggia: guardiamo dalla finestra, la via del convento sembra essersi trasformata in un torrente. Consultiamo compulsivamente il meteo e alla fine decidiamo di partire sotto la pioggia, riparando gli zaini con delle buste di plastica. Da lì a poco le nuvole spariranno, ma mai del tutto: un meteo molto variabile che ci porterà a togliere e mettere più volte alcuni indumenti. Superiamo le imponenti mura medievali di Iglesias, costruite all’epoca della dominazione dei Della Gherardesca, quando la città era completamente fortificata. Ancora oggi resistono alcune bellissime torri da cui si possono vedere i tetti e le strade di Iglesias. Saliamo sul primo monte, dove si trova il santuario del Buon Cammino. Non è passata nemmeno mezz’ora ma la città sembra già lontanissima. I suoni cambiano: non si sentono più i rumori del traffico, ma un silenzio di pace, uccelli, qualche foglia mossa da una leggera brezza e i nostri passi sulla terra. Superato il santuario attraversiamo due cippi che ci augurano buon cammino. Mi ero interrogato a lungo, la sera prima, su quale fosse il primo passo del cammino. Quello fatto per scendere dal letto? Oppure il primo fatto con lo zaino in spalla? O, ancora, quello fatto al chilometro zero, in piazza Quintino Sella a Iglesias, dove comincia ufficialmente il percorso? In realtà poi me ne sono dimenticato e il primo passo di cui mi accorgo arriva quando sto già camminando da un po’. È questo che sto facendo ora. Davanti a noi, circa 500 chilometri.

Alcuni dolci dislivelli si alternano nel sentiero che attraversa il monte Casula. I pellegrini di passaggio hanno legato a una rete alcuni oggetti: una croce improvvisata con due pezzetti di legno, una pigna, un fiocco. Ed è a questo punto che noto per terra un’impronta. Ovviamente non siamo gli unici a percorrere questo cammino, e forse c’erano altre impronte prima che non avevo notato. Ma da qui in poi il mio camminare si fa più consapevole. Di chi sarà questa impronta? Perché questa persona ha scelto di fare questo lungo cammino? Avrà motivi completamente diversi dai miei o simili ai miei? Sarà stata sola o con altre persone?

Penso: stiamo camminando dove altri hanno già camminato. Non solo gli altri pellegrini che ormai da anni, sempre più numerosi, percorrono questi sentieri; ma anche passi molto più antichi. Quelli dei minatori che andavano a lavorare nelle miniere con il buio, lavoravano nel buio, e tornavano a casa con il buio. Avranno percorso queste strade anche loro? Probabilmente sì. Camminavano soprattutto sottoterra, nelle gallerie scavate nella roccia; noi invece non siamo minatori, ma semplici camminatori, e camminiamo sopra la terra. Ma dato che ci troviamo su terre antichissime si può tornare ancora più indietro: questi sentieri, queste carrarecce e mulattiere potrebbero essere state percorse perfino dai nuragici, dai fenici, dagli antichi romani. Anche loro, dove andavano? Cosa pensavano?

In quel momento, vedendo quell’impronta di uno scarpone da trekking, è come se sentissi tutti i passi di tutte le persone che vivono e sono vissute qua negli ultimi ottomila anni. “Memorie altrui che io calpesto”, dice un poeta. Vedere quell’impronta mi fa sentire parte di un’unica strada: mete diverse, probabilmente, ma stesso percorso.

Il paesaggio intorno è quello di una terra dolce e dura allo stesso tempo. Macchia mediterranea, colline metallifere e qua e là i segni di pozzi e scavi abbandonati. Si possono percepire le trasformazioni del paesaggio nel tempo, le varie trasfigurazioni e stratificazioni. Il sole è forte ma ogni tanto passa una nuvola e il paesaggio diventa meno statico, meno da cartolina, sembra animarsi. Si percepisce la mutevolezza della natura, dell’universo, le continue trasformazioni e l’impermanenza di tutte le cose. Si notano i punti in cui è intervenuto l’uomo, ormai facilmente confondibili con quelli del tutto naturali. I processi di ossidazione in corso. Il fango. Molti elementi minerari si fondono del tutto con il territorio. C’è una grande sensazione di pace, il silenzio è interrotto solo dal canto degli uccelli, ma si capisce che ci sono state frane, violente esplosioni, spostamenti di terra, alluvioni. È un paesaggio sereno e molto vissuto allo stesso tempo, come il volto di una persona anziana.

Avere come compagno di viaggio un pittore è molto utile: scopro colori che non conoscevo, sfumature inizialmente impercettibili diventano poi sempre più evidenti. Le tantissime gradazioni dell’arancio e del marrone: Terra di Siena, Terra di Siena bruciata, Terra d’ombra, Talpa sabbia, Maggese, Tanno, Rame, Ocra, e così via. Lui guarda le cose pensando a come riprodurre la sensazione che il colore e la luce gli danno in quel momento.

Il verde e il rosso sono i colori che dominano questo primo tratto, assieme al grigio e al violaceo delle rocce. Si può leggere il terreno come fanno i geologi. Ogni strato è la pagina di un libro: alcune sono intonse, altre consumate e ingiallite. Un crinale arancione mostra rughe affascinanti date dal lavorio del tempo e dell’uomo. Una grossa voragine sembra il cuore di questo piccolo monte. Le strade, le sue vene. Mentre un forte vento ci asciuga il sudore restiamo abbagliati dalla profondità di quello che, in fin dei conti, “è solo un fosso” come ci dice, non senza ragione, un passante che incrociamo sulla strada. È vero, è solo un fosso, ma è un fosso molto grande, enorme, testimonianza degli scavi degli ultimi duemila anni. Per diversi minuti restiamo come intontiti a fissare questo vuoto. Le pause per guardare il paesaggio durante il cammino dopotutto sono sempre un’ottima scusa per riposarsi. Un cane pastore per un po’ abbaia intorno a noi, poi rinuncia e se ne va. Rimettiamo lo zaino in spalla e ripartiamo. Il cane sembra scomparso. Chissà cosa voleva dirci.

Da questo punto chi ha la vista buona può intravedere tutta la storia mineraria della zona, pezzo per pezzo. Io riconosco alcune località, anche se ammetto che mi ci vorrebbe un binocolo per vedere meglio. Ma anche senza si può vedere tantissimo. A pensarci bene il primo bel paesaggio che vedo sul cammino è molto vicino, anzi vicinissimo: è per terra, e non c’è bisogno di guardarlo con gli occhi, lo sento sotto di me. “Camminare è guardare con i piedi” aveva detto la mia amica, e ora capisco cosa voleva dire.

Il suolo cambia sotto di noi mentre procediamo con andatura lenta, per immergerci nell’ambiente, e non solo per macinare chilometri e contarli a fine giornata. Ogni passo è importante, ogni passo è una scoperta. Mentre cammino, sotto la suola delle mie scarpe sento pietruzze appuntite, poi sassi più grossi; in alcuni punti la terra si fa morbida, in altri più dura, oppure sabbiosa o scivolosa. A volte sento il terreno più duro e calcareo; ogni tanto invece radici di piante e arbusti spuntano dal terreno e c’è il rischio di inciampare. Dopo qualche ora di camminata in consapevolezza, “guardando con i piedi”, si può vedere molto più di quello che si può guardare con gli occhi. Poi di colpo il passo cambia completamente: è arrivato l’asfalto. La nostra camminata si trasforma, ma anche l’asfalto dopotutto è fatto di rocce: è una miscela di sabbia, ghiaia, pietrisco e un legante bituminoso. I piedi, fin là ormai abituati a ogni minima variazione del terreno, ora procedono sicuri e spediti nella discesa del Monte Casula.

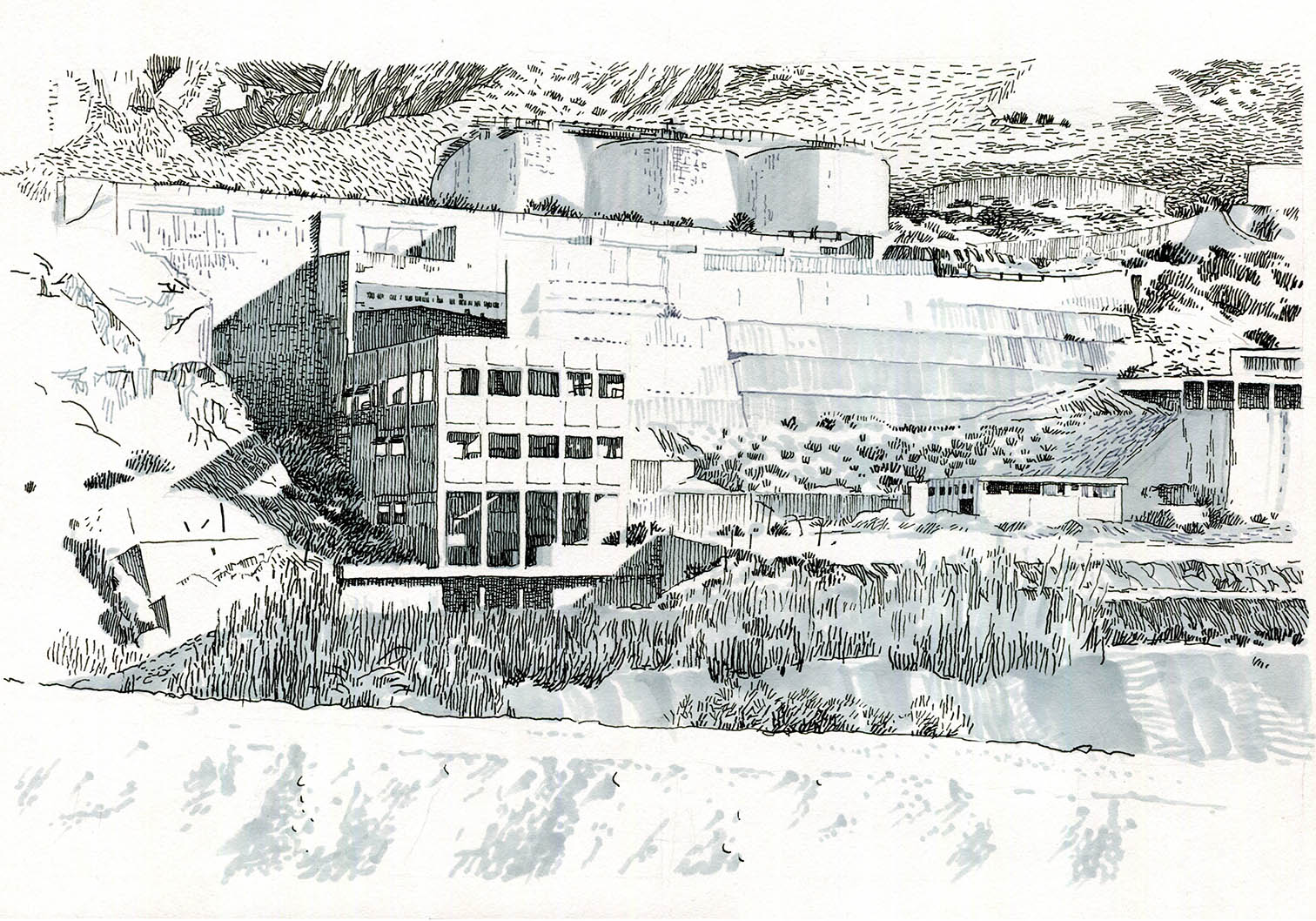

Velocemente arriviamo alla miniera di Monteponi dove decidiamo di fermarci per un po’. Non vogliamo correre, anzi; vogliamo stare fermi il più possibile, guardare intorno a noi, ascoltare, cercare di capire i luoghi dove ci troviamo, non semplicemente attraversarli. Soprattutto in un posto importante come questo. La miniera abbandonata di Monteponi è uno dei monumenti di archeologia industriale più affascinanti e famosi della Sardegna. La storia è lunga: si parla di scavi qua già nel XIV secolo, e addirittura prima. Ma è senza dubbio tra l’Ottocento e il Novecento che la miniera arrivò al massimo sviluppo. Qua si estraevano piombo e zinco. Intorno ai pozzi di estrazione si costruì un villaggio, con tanto di ospedale, scuola, asilo e chiesa. Chiesa di Santa Barbara, ovviamente. Il culto di questa santa era realmente molto sentito tra i minatori. Il giorno di Santa Barbara la società che gestiva la miniera distribuiva razzi da far esplodere davanti alla chiesa. La sera della vigilia si recitava il Rosario e si cantavano le lodi; dopo, si accendevano falò e si ammiravano spettacoli pirotecnici allestiti dai minatori.

Dalla Strada Statale 130, quella che porta a Iglesias, la miniera di Monteponi appare in alto come un enorme e misterioso castello fantasma. Mentre la esploriamo a piedi notiamo però una strana combinazione di abbandono e di vita. Il declino iniziò nella seconda metà del ‘900, fino al tramonto vero e proprio negli anni anni ’90. Ma il posto non è mai morto del tutto. A quanto pare c’è un asilo e ci sono dei bambini che giocano sul piazzale. È un’immagine destabilizzante vedere questi pargoli con lo sfondo di antichi giganti di ruggine. A due passi noto quello che mi sembra decisamente un ufficio postale abbandonato – gli ingredienti ci sono tutti: processo di ossidazione del ferro in corso, vernice scrostata, piante rampicanti, tapparelle sconnesse e scolorite – ma girandoci intorno scopro che in realtà è ancora attivo. Come in tutti i villaggi minerari, chissà perché, prevalgono i pini e le palme. Soprattutto palme, tantissime. Alcuni vecchi vagoni che percorrevano le gallerie tra un pozzo e l’altro, oggi sono usati come fioriere, principalmente di piante grasse. Nelle stradine tra gli edifici abbandonati c’è un signore che porta il cane per una passeggiata, così come in città si farebbe in un parco pubblico, ma qua siamo tra enormi rovine e palazzi che crollano. Passa davanti a noi, ci saluta con un gesto, e noi rispondiamo con un gesto, come si usa fare. Il cane fa la pipì su un mucchio di macerie.

Attraversiamo le due strutture principali della miniera: il pozzo Vittorio Emanuele II, usato dai minatori per scendere e risalire sottoterra, e il pozzo Sella. Il secondo in particolare, costruito tra il 1872 ed 1874, oggi si fa notare per la bellezza architettonica, ma va ricordato soprattutto per ciò che rappresenta per la storia mineraria sarda, anche recente. È qua che nel 2000 ci fu la più lunga occupazione delle miniere della Sardegna.

Era il 5 novembre. Un primo operaio decide di protestare occupando il pozzo per chiedere alla Regione e al governo italiano il rispetto degli impegni presi, che regolarmente non venivano considerati. Velocemente si uniscono tanti altri. È l’inizio di 365 giorni di protesta sotterranea. Vari personaggi dello spettacolo e della cultura sostengono la loro lotta, tra questi i Nomadi e gli Inti Illimani. Resta memorabile il concerto del cantautore nuorese Piero Marras a Iglesias, con oltre quattromila persone. La popolazione è dalla loro parte. E non solo: arrivano attestati di solidarietà da grandi personaggi come padre Alex Zanotelli e addirittura una visita di Alberto Granado, il medico argentino amico di Che Guevara che con lui compì il famoso viaggio in moto dall’Argentina al Venezuela. Granado, venendo a sapere della lotta dei minatori, non ha dubbi: va immediatamente a trovarli al pozzo Sella. Se da una parte i lavoratori sono supportati, dall’altra c’è chi vorrebbe fermarli con ogni mezzo possibile.

Dopo 226 giorni di protesta la società pubblica controllata dalla Regione decide di togliere agli operai la luce elettrica, lasciandoli letteralmente al buio. Una mossa antidemocratica e gravissima, che sarebbe risultata inaudita anche cent’anni prima, quando di certo i padroni non ci andavano leggeri con chi osava protestare. Ma i lavoratori tengono duro, anche quando restano isolati dalla politica e dai sindacati, e alla fine ottengono il risultato che volevano. Gli impegni vengono finalmente rispettati e da lì, da quell’anno di protesta, nascerà il Parco Geominerario. Un’incisione sulla roccia dice “5 novembre 2000 / 5 novembre 2001. 365 giorni sotto terra per far nascere il Parco Geominerario”. Quel primo lavoratore che diede il via alla protesta, resistendo sotto terra per un anno ad attacchi, false promesse e ritorsioni, è anche l’ideatore del Cammino di Santa Barbara.

Tutto questo quando vedo il pozzo Sella non lo so, lo leggerò solo più tardi. È l’ora più calda della giornata, i bambini se ne vanno e con loro maestre e genitori. Anche il signore con il cane se ne va. È ora di pranzo e piomba il silenzio. C’è una strana atmosfera di sospensione fuori dal tempo. Ci aggiriamo da soli tra imponenti strutture che dietro hanno il nulla. Quasi tutto è crollato. Monteponi appare come una di quelle scenografie del cinema di una volta, dove c’erano solo le facciate dei palazzi e dietro il vuoto. Una sorta di inutile imponenza tipica di questi edifici del secolo passato, dove la bella facciata nascondeva macchinari, lavoro e sofferenza. È frequente nell’architettura mineraria dell’epoca l’attenzione alla bellezza, anche dove non sembra necessaria. Un grande interesse all’aspetto decorativo degli edifici si nota anche qua a Monteponi: un’architettura eclettica e a tratti perfino bizzarra. Gli ingegneri che progettavano gli edifici venivano da tutte le parti d’Europa, dunque le costruzioni erano il risultato di più culture. E poi sicuramente c’era anche la voglia di stupire. Dunque merletti, archi, eleganti balaustre in ferro e così via. Un esempio interessante è la vicina Sa Macchina Beccia.

Da qua si vede in lontananza sul crinale delle colline di fronte. Si trattava di un semplice pozzo di estrazione, ma l’aspetto si rifaceva a uno stile decisamente bizzarro: un po’ cattedrale, un po’ fabbrica e un po’ castello medievale, con tanto di merli e un’altissima ciminiera. Sembra il risultato di una improbabile architettura steampunk-mineraria di scuola sulcitana, qualcosa di fuori luogo e fuori tempo proveniente da una realtà parallela.

Anche a Monteponi si nota questo eclettismo. Oggi questi edifici però ricordano più delle lapidi: superfici che coprono nient’altro che ossa, scheletri di ferro con brandelli di mattoni e cemento appesi ancora per poco. Tutto è corroso e logorato dal tempo. Ovunque è presente il cartello “pericolo di crollo”. E in alcuni punti, paradosso meraviglioso, è crollato anche il cartello “pericolo di crollo”.

Il mio compagno di viaggio si ferma a dipingere questa grande scenografia mentre io mi sdraio all’ombra, sotto un albero di fronte alla Palazzina Bellavista, un bell’edificio in stile neoclassico, vecchia sede della Direzione della miniera, e mi addormento ascoltando il suono di una lamiera mossa dal vento. Fa un po’ ridere, perché siamo partiti da poche ore e io già dormo, ma anche dormire nei luoghi per me è un modo di conoscerli. A occhi chiusi, in questo stato di sospensione, nella testa si mescolano immagini di minatori, martelli, picchi, vagoni, minerali, le famose rocce rosse che da qua non si vedono perché sono sotto di noi ma che abbiamo visto ieri passando con la macchina, poi ruggine, scintille, fumo, rivoli di piombo fuso che scorrono tra fumi tossici, macchine in azione e un’alternanza di buio e luce che mio padre, in sardo, chiama “lampaluxi”. Mi accorgo, riaprendo lentamente gli occhi, che la causa sono i raggi del sole che filtrano attraverso i rami sopra di me mossi dal vento.

Riapro gli occhi, mi alzo; avrò dormito al massimo quindici minuti ma il mio compagno di viaggio ha già quasi finito un dipinto. All’entrata della galleria Villamarina una targa dice “A perenne ricordo di coloro che nella miniera sacrificarono la vita”; sopra, il simbolo dei minatori: i due martelli incrociati. Mangiamo un panino all’ombra di un fico, il più classico degli alberi nei luoghi abbandonati, perché cresce letteralmente ovunque. In passato ho visto fichi crescere perfino al secondo piano di un palazzo abbandonato, in un punto dove il tetto era crollato: gli erano bastati un po’ di terra arrivata con le pioggia, qualche raggio di sole e l’acqua. I fichi, proprio perché si trovano sempre lungo le strade, erano anche uno dei pochi cibi dei minatori, mangiati da soli o in mezzo al pane portato da casa, e quando andava bene anche una cipolla e un po’ di formaggio.

Superata Monteponi il sentiero prosegue verso l’alto. Sul versante opposto si vedono la grande miniera di San Giovanni e il paese di Gonnesa, ma anche uno scorcio delle rocce rosse e, in lontananza, il mare, nostra prima sosta per stasera. Lungo questo versante della montagna c’è un parziale ritorno alla civiltà, più che altro per i suoni. Sentiamo le automobili che passano veloci sotto di noi sulla strada statale 130 mentre lentamente arriviamo a un altro villaggio minerario, oggi ancora parzialmente abitato, dal nome bellissimo: Monte Agruxiau. Oltre a un’altra chiesetta di Santa Barbara, la cosa più interessante qua è senza dubbio la toponomastica. Le vie hanno nomi di minerali. Via Fosgenite, via Tenorite, via Fluorite, via Linarite. E ancora: via Pirite, via Nichelite, vico Cuprite, via Azzurrite. Io se potessi scegliere, penso che vorrei vivere in via Fosgenite; è un suono che mi piace molto. Questa miniera è stata sfruttata dalla fine dell’Ottocento fino ai primi anni ’60 del Novecento. Il villaggio oggi è abitato da qualche decina di famiglie, ma a quest’ora in giro non si vede nessuno. L’oggetto che ci appare più vivo è una vecchia insegna Ichnusa, apparentemente nuovissima, su un edificio grigio e fatiscente, abbandonato chissà da quando.

A questo punto prendiamo la strada che ci porta dritti verso la costa. Con la macchina per arrivare al mare ci metteremmo meno di quindici minuti; a piedi invece ci vorranno diverse ore, anche perché il passo che abbiamo scelto è quello lento e contemplativo e ci piace fermarci a guardare qualsiasi cosa. Se prima vedevamo il mare in lontananza, ora che è sempre più vicino paradossalmente non lo vedremo più per molto tempo.

Attraversiamo il villaggio abbandonato di Monte Scorra, dove abitavano circa 200 persone, ovviamente minatori, fino al 1965, quando la miniera fu chiusa. A vedere questi ruderi in mezzo alla macchia sembra tutto molto più antico, più lontano nel tempo. È necessario davvero uno sforzo enorme per immaginarselo vivo e dinamico, con le case integre e persone vive, che mangiano e bevono, bambini che giocano, pranzi, feste. Per curiosità cerco una fotografia di com’era il villaggio in passato. Ne trovo una in bianco e nero scattata nel 1977, dunque dodici anni dopo l’abbandono definitivo, e il villaggio appare più o meno come lo vedo io ora. Ciò che di utile c’era è stato portato via e al resto ha pensato il tempo. Se gli edifici appaiono come un’immagine dell’abbandono e della provvisorietà di tutte le cose, la vegetazione sembra aver resistito meglio. I grandi pini che guardo nella foto sono ancora davanti ai miei occhi mentre esploriamo i resti delle casette abbandonate. È molto probabile che quando io sarò morto questi pini saranno ancora così, non molto diversi da come li vedo adesso.

Dopo una lieve salita iniziamo la discesa verso la costa, verso Nebida, dove arriviamo al tramonto, quando tutto si tinge di arancione. Sono finite le montagne, siamo arrivati al mare. Nella parte alta di Nebida vediamo la chiesa di Santa Barbara: in questo momento c’è un matrimonio con molti invitati vestiti in modo elegante. Dopo ore passate sentendo solo l’odore della natura e della macchia mediterranea i loro profumi mi colpiscono. Mi sento fuori luogo con i miei scarponi infangati e i vestiti sudati, dunque mi limito a osservare dalla giusta distanza. In lontananza si nota già il maestoso faraglione Pan di Zucchero, nostra meta successiva e ossessione per tutta la giornata di domani.

Sulla strada che attraversa Nebida notiamo un’edicola votiva con una statua di Santa Barbara che guarda verso il basso con un accenno di sorriso mentre con un braccio tiene la solita torretta. Sotto, una scritta: “Santa Barbara prega per noi” firmata dall’associazione dei minatori. Più avanti un murale celebrativo, “In onore e alla memoria dei minatori Efisio Ariu e Carlo Lecca caduti in difesa dei diritti dei lavoratori, Nebida 21-05-1906”. Una data importante, quella dell’eccidio di Nebida. Avvenne circa due anni dopo quello di Buggerru, di cui parleremo quando ci arriveremo, dato che è una delle tappe del Cammino.

Questo murale però mi colpisce: non tanto per il valore artistico, ma per la storia che c’è dietro. Non sapevo chi erano Efisio Ariu e Carlo Lecca: al momento sembrano solo due nomi su una targa, così cerco informazioni. I primi anni del Novecento furono un periodo caldissimo per le rivolte dei minatori. Il contesto era quello più ampio delle richieste di condizioni di lavoro migliori in tutta l’isola, che abbastanza velocemente portò a moti insurrezionali soprattutto in questa parte del sud. I minatori, che facevano un lavoro durissimo e sottopagato, chiedevano un miglioramento delle condizioni igieniche sul posto di lavoro e nei villaggi, dove non c’erano acqua e fogne, strade decenti, e l’istruzione, dove c’era, garantiva il minimo, condannando a un futuro di ignoranza i figli di chi lavorava in miniera. Ci fu una rivolta. Gli operai chiedevano anche l’abolizione delle tasse comunali, la diminuzione dei prezzi dei viveri e l’aumento degli stipendi. Un gruppo di minatori armati di mazze di legno entrò nel casotto del Dazio di Nebida. I carabinieri risposero sparando. Uccisero Efisio Ariu e Carlo Lecca. Il secondo aveva l’età che ho adesso io mentre guardo il murale.

È molto istruttivo leggere l’articolo dell’epoca del Corriere della Sera dove la rivolta viene raccontata nei dettagli. Vengono esposte diverse versioni dell’attacco al casello daziale, poi viene scritto che i carabinieri “esplosero cinque colpi di mitraglia, facendo stramazzare gli operai Lecca Carlo e Ariu Efisio”. Il cronista ci tiene a specificare che anche dall’altra parte ci furono vittime, ad esempio “il brigadiere ebbe strappata la giubba”. C’è scritto davvero così. Il brigadiere aveva la giubba strappata, ma Carlo Lecca ed Efisio Ariu erano morti. L’articolo prosegue con la cronaca, sempre con il tono di chi vede nei rivoltosi un disturbo inutile, senza minimamente accennare ai motivi delle proteste.

Il giorno dopo i “facinorosi”, così li chiama il cronista, andarono nella miniera di Monte Scorra per interrompere i lavori, poi verso quella di Agruxiau. “I forsennati non erano ancora soddisfatti” scriveva il Corriere, “ma fortunatamente dalla torre della miniera di Monteponi con un cannocchiale si era visto l’incendio e l’avanzarsi della colonna”. Da questo punto in poi la cronaca è un’entusiastica celebrazione dell’azione dei carabinieri e dei soldati che bloccano i minatori: “con abilissima manovra vennero accerchiati […] e furono immediatamente arrestati e tradotti in colonna alle carceri di Iglesias”. Queste coraggiose proteste portarono a condizioni migliori per i lavoratori negli anni successivi. Ma ci vorrà ancora molto tempo prima che i minatori, questi “forsennati”, potessero condurre una vita che fosse almeno un po’ al di sopra della schiavitù.

Arrivati alla posada (che in sardo significa ostello, così come in spagnolo) mi faccio una doccia con acqua calda e potabile, mangiamo un abbondante piatto di pasta con bis e tris, e poi dormiamo su materassi comodissimi. Efisio Ariu e Carlo Lecca sono sepolti nel cimitero di Iglesias. Volevano solo acqua, istruzione, dignità.

Nei primi anni del ‘900 Nebida arrivò ad avere tremila abitanti, quasi tutti impiegati nelle miniere. Oggi solo qualche centinaio, e si campa più che altro di turismo. La mattina visitiamo la Laveria La Marmora, magnifico fantasma giallo-arancione sulle scogliere viola di Nebida. Scopriamo che questa roccia rosso-violacea che ci accompagna da ieri ha un buffo nome: “puddinga ordoviciana”. La Laveria, vista dal mare, sembra un minerale incastonato nella roccia ed è uno dei più suggestivi monumenti di archeologia industriale dell’isola. Da terra, a piedi, è praticamente nascosta e si svela lentamente, mentre si scende lungo il declivio dove un tempo passavano i vagoni sui binari. Come di tutte le cose grandi e nascoste, non possiamo che vederne un pezzetto per volta e immaginarla nella sua interezza.

Se non sapessimo cos’è, la Laveria potrebbe sembrare un edificio sacro, così maestosa, con tutte quelle volte: una cattedrale a strapiombo sul mare. In realtà qui avveniva la cernita e il lavaggio dei minerali, attività svolta soprattutto dalle donne. In piedi o in ginocchio, con le mani nell’acqua e nei metalli, separavano il minerale buono dagli scarti. Lavorare tutto l’anno in mezzo ad acqua e fanghiglia, davanti al mare, voleva dire vivere nell’umidità perenne. C’era una pausa di mezz’ora, dove mangiavano un pezzetto di pane. Era vietato parlare durante il lavoro. Su Internet trovo una foto delle donne all’opera nella cernita: veli neri in testa, sguardi concentrati sulle pietre che passano sul nastro trasportatore. Leggo la testimonianza di una ex cernitrice. Racconta che una volta ha detto a voce alta che voleva un bicchiere d’acqua: “Il sorvegliante mi ha sentito e mi ha scalato cinque soldi dalla paga”. Ogni volta che le donne aprivano bocca per parlare, ricevevano una multa; le multe si sommavano a fine mese e venivano tolte dal salario. Curiosamente era però consentito cantare, probabilmente perché così potevano dimenticare la sofferenza e la noia del lavoro; e in più così non parlavano tra loro. Le lavoratrici cantavano soprattutto canzoni d’amore. Il materiale arrivava da una galleria sui binari, veniva lavorato nella laveria e poi depositato sul livello del mare, dove si intravedono ancora oggi i ruderi del porticciolo che serviva all’attracco delle barche. L’acqua è verde smeraldo, bellissima. La Laveria venne abbandonata dalla metà degli anni ’30.

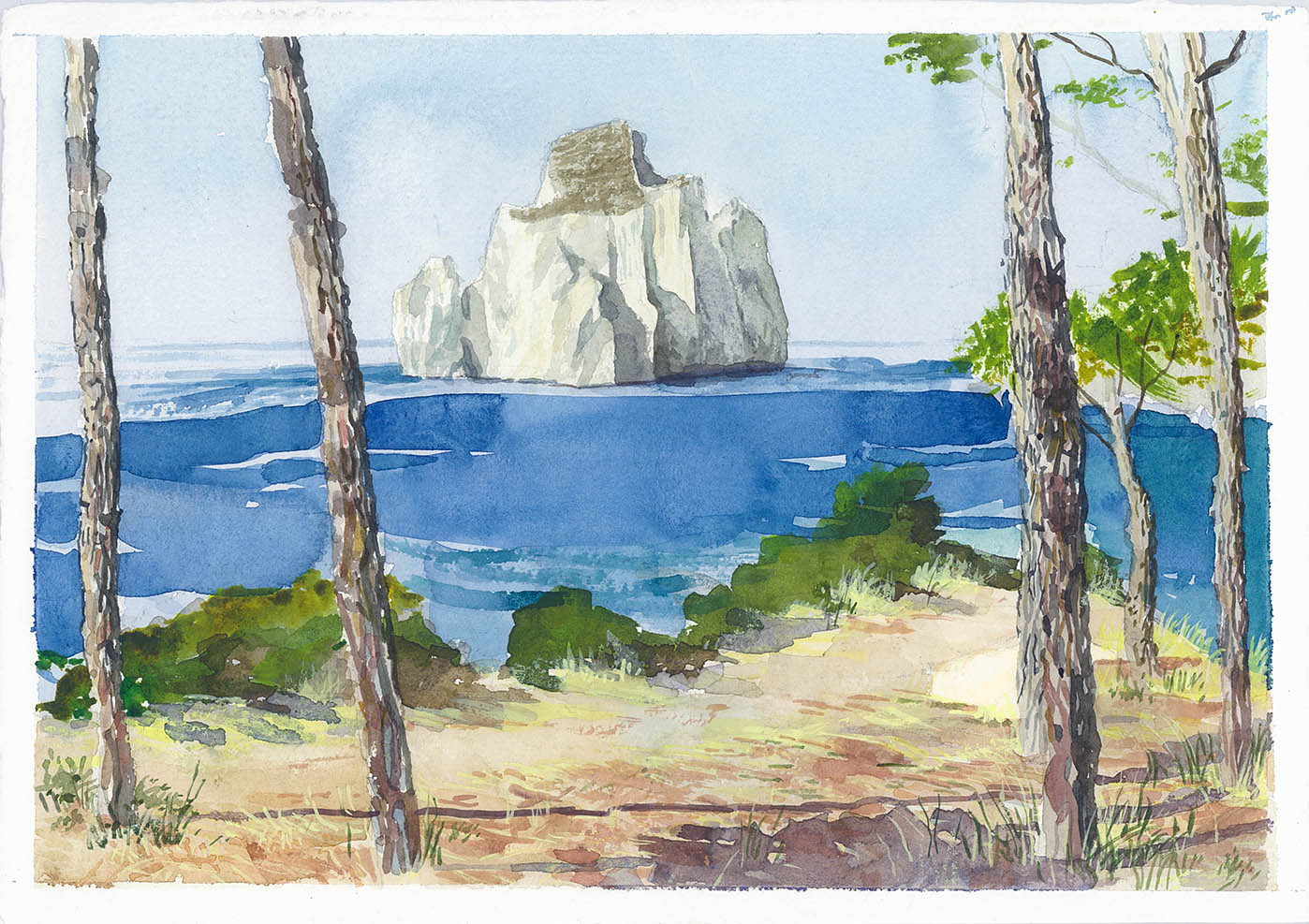

Da qui con gli zaini in spalla ci muoviamo verso nord, verso Masua. Attraversiamo alcune gallerie, poi di nuovo il piccolo centro di Nebida e in pochi minuti ci ritroviamo tra ginepri, olivastri, lecci, lentischi e ginestre. Nell’aria si sente il profumo del cisto, del mirto e del mare. Ogni tanto in mezzo alla macchia spuntano i pini del rimboschimento. La presenza costante di buona parte di questo tratto sarà il Pan di Zucchero, che con i suoi 133 metri di altezza è il più alto faraglione del Mediterraneo. Come il fosso di Monteponi era “solo un fosso”, Pan di Zucchero è solo una grossa roccia che spunta dal mare. Eppure la sua immagine ci accompagnerà per ore, per giorni. Si vede sempre all’orizzonte: ogni tanto scompare, ma poi riappare da un’angolatura leggermente diversa. Resta nel nostro campo visivo per quasi tutto questo primo tratto di Cammino. Lo vedremo da tutti i punti di vista possibili, con tutte le luci, dall’alba al tramonto, da lontano, da vicino, dal basso, dall’alto, mentre lentamente ci avviciniamo. Quella è la direzione e il Pan di Zucchero è un po’ come la stella polare.

A un bivio abbiamo un dubbio su quale strada prendere, perché ci siamo distratti e non abbiamo guardato la segnaletica del Cammino. Spunta fuori da un orto una signora anziana, di quelle piccole vestite di nero, probabilmente centenaria. Prendiamo in considerazione l’ipotesi di chiederle informazioni, ma poi pensiamo “Ma figurati se lo sa, sicuramente no”. Mentre borbottiamo tra noi la signora ci chiede: “State facendo il Cammino di Santa Barbara?”. Noi, che stavamo per prendere lo smartphone per capire dove andare, rispondiamo di sì, stiamo facendo il Cammino, e lei ci dice “Allora dovete andare da quella parte”. La ringraziamo, e scopriamo che in effetti aveva ragione. Rimettiamo lo smartphone in tasca e proseguiamo.

Montagne sulla destra, mare sulla sinistra, e al centro tutte le sfumature di verde possibili. Da un promontorio scorgiamo già la grande miniera di Masua, segno che la strada è quella giusta. Poi, improvvisamente, il panorama si apre del tutto e vediamo il Pan di Zucchero ormai vicino e il promontorio di Porto Flavia. Dopo aver passato tanto tempo a guardare ogni singola pietruzza per terra sul sentiero, trovarmi di fronte a un panorama così ampio mi destabilizza. La grande tavola azzurra del mare, lo scoglio imponente, i monti sullo sfondo: mi sembra tutto troppo grande. Ci sediamo per una breve sosta e noto una formica vicino a una pietra bianca; dietro, sullo sfondo, il Pan di Zucchero. Le due rocce, per via della prospettiva, sembrano identiche. Anche quella formica sta facendo il suo cammino.

Camminare è anche osservare e ragionare; è inevitabile. Ragioniamo sul concetto di panorama: alla fine è relativo solo all’ampiezza dello sguardo e al limite che scegliamo di porci. Potrei anche sentirmi come quella formica e guardare incantato la stessa pietra alla quale sembra interessarsi lei. Ma io, come tutti gli altri della mia specie, mi sento attratto da quello più ampio e spettacolare del Pan di Zucchero. Dopotutto ogni paesaggio è un paesaggio interiore. Io e la formica evidentemente non viviamo allo stesso modo questo spazio. Il paesaggio esterno, quello oggettivo e tangibile che appare ai nostri sensi è mediato da un paesaggio interno, nascosto e variabile, diverso per tutti. Quindi Pan di Zucchero può essere tante cose, solo una roccia, o qualcosa di molto di più, come mi accorgerò più avanti. Credo dipenda anche dallo stato d’animo che si ha in quel momento, e dalla luce. In questo momento il sole è alto e forte e colora tutto in maniera psichedelica. Pan di Zucchero appare bianchissimo, il mare il più blu mai visto, i verdi sono verdissimi.

Per diverse ore l’unico rumore è stato quello dei nostri passi sul sentiero, mentre adesso che scendiamo sulla costa i suoni cambiano: si fanno sentire il vento, il mare, gli uccelli marini che volteggiano intorno al faraglione e arrivano fino alla terra. Nonostante l’estate sia finita da un pezzo, vediamo dall’alto persone nelle spiagge che prendono il sole e qualcuno che fa il bagno. Pan di Zucchero sembra sempre uguale, anche se lentamente ci stiamo avvicinando. Mi viene in mente una banalità: arrivare a piedi nei posti è molto diverso che arrivarci con la macchina. Ci si arriva lentamente ed è maggiore la percezione dello spazio. Arrivare in macchina è come teletrasportarsi dal punto A al punto B, dopo aver stabilito che esistono un punto A e un punto B. A piedi tutto questo non esiste, ogni singolo passo è un punto, ogni singolo passo è una meta, e si arriva nei posti lentamente, in modi anche tortuosi, costruendoli nella nostra mente in tutta la loro tridimensionalità. Ogni passo è sia inizio che fine, come ogni respiro nasce con l’inspirazione e muore con l’espirazione, per poi ricominciare. Un altro degli effetti collaterali del camminare tanto – positivo o negativo, si vedrà – è che si diventa filosofi, almeno per un po’. È ragionare muovendosi. E dunque, con il mio compagno di viaggio, ragioniamo. Entrambi concordiamo su come a piedi ci sia una percezione totalmente diversa dello spazio e del tempo rispetto a quella dello spostamento mediato dall’utilizzo della tecnologia; macchina, moto o astronave che sia. Tanto che, quando ormai ci sembra di essere arrivati alla spiaggia di Masua e di poterci sdraiare di fronte al Pan di Zucchero, ci accorgiamo di non essere ancora arrivati. E quando iniziamo a scendere, il nuovo panorama che ci troviamo di fronte non è quello che ci aspettavamo: è un altro ma è altrettanto bello. Diamo le spalle al mare e davanti a noi abbiamo la grande miniera abbandonata di Masua.

È considerata l’ultima grande miniera della Sardegna. Il periodo del massimo sviluppo è stato quello degli anni Settanta e Ottanta del ‘900; poi l’abbandono negli anni Novanta, con la chiusura definitiva nel 1999. Sembra venire fuori dalla roccia. È molto grande, molto complessa. Spiccano alcune strutture rosse, i vagoncini gialli arrugginiti, le montagne alle spalle e il terreno desertico intorno alla miniera, dove solo ogni tanto spunta un ciuffo verde. Per ora abbandoniamo la miniera solo perché il mare ci attira, dunque voltiamo le spalle alla terra e andiamo verso l’acqua, in una delle spiagge. Il vento è forte, il mare è freddo, ma faccio il bagno. Dopo ore di cammino, togliersi lo zaino, spogliarsi e tuffarsi nell’acqua gelida è rigenerante. Di fronte, ovviamente, le falesie e Pan di Zucchero. Il sole è ancora alto e adesso, mentre mi lascio trascinare dalle onde, questo monumentale faraglione mi sembra effettivamente bianco. Forse è questo il motivo del nome? Non esattamente, la storia è più complessa.

In sardo veniva chiamato “concali su terràinu” o “sa conca de su perraniu”, ovvero la testa di mezzo asino. Oggi prevale “sa conca e su terranu”, tanto da essere utilizzato come modo di dire per indicare qualcosa di molto grande. Il nome italiano però ormai è quello che si è imposto, a quanto pare fin dal ‘700. Secondo molti potrebbe venire da Pão de Açúcar, Pan di Zucchero in portoghese, un colle molto alto e famoso a Rio de Janeiro. Ma c’è un Pan di Zucchero anche sulle Alpi del Tirolo, e uno anche nel Monviso, in Piemonte, tra Italia e Francia. Dunque non si è certi dell’origine del nome italiano: è possibile che qualcuno degli ingegneri che lavoravano ai primi scavi abbia trovato qualche somiglianza con uno di questi luoghi. Resta bizzarro associare questo suono zuccheroso che rimanda a qualcosa di dolce e piacevole alla durezza della vita dei minatori. Ma la vita dopotutto è così, non è solo aspra, non è solo dolce. C’è una cosa e c’è l’altra. È un paesaggio agrodolce.

Anche questo gigante calcareo per un po’ venne scavato diventando di fatto una miniera. Ancora oggi ci sono le gallerie. E sotto, al livello del mare, due grotte. In caso di burrasche i minatori che lavoravano dentro Pan di Zucchero rischiavano di restare bloccati sull’isolotto finché il tempo non fosse migliorato; si racconta di minatori partiti per un turno di mezza giornata e rimasti bloccati lì per un’intera settimana, quasi senza viveri.

Dalla spiaggia, mettendo la mano davanti alla fronte per riparare la vista dal sole, notiamo alcuni minuscoli puntini sulla cima del faraglione; sembrano formiche: si tratta di un gruppo di persone che ha percorso la via ferrata che porta sopra quei 133 metri in mezzo al mare. Pan di Zucchero si è staccato dalla terraferma circa 500 milioni di anni fa a causa dell’erosione. Parliamo di rocce antichissime e movimenti lentissimi, per me inimmaginabili. Intorno volteggiano gabbiani reali, cormorani e berte. I turisti sulla spiaggia invece sono quasi tutti tedeschi o francesi. E poi ovviamente c’è Porto Flavia.

Da qua non si vede, ma noi sappiamo che c’è: un porto sospeso tra il mare e il cielo, costruito nella scogliera di fronte a Pan di Zucchero. I materiali delle miniere arrivavano qua per essere caricati sulle navi. Dal mare si vede una torretta in stile medievale che sbuca a metà di uno strapiombo, a decine di metri dall’acqua, nelle bianche falesie di fronte al faraglione. Si tratta di un’opera decisamente ardita dal punto di vista ingegneristico, ideata e realizzata nel 1924 sui progetti dell’ingegnere veneto Cesare Vecelli. Questo punto era stato individuato come il più adatto grazie al fondale abbastanza profondo e alla posizione ideale per l’attracco. La Flavia del nome era sua figlia: l’opera venne dedicata a lei, con tanto di grande targa posta sulla torretta, ben visibile ancora oggi dal mare. Scriveva lo stesso Vecelli qualche anno dopo: “Magnifica l’opera dei nostri bravi operai sardi, coi quali qualunque opera ardimentosa si può intraprendere. Al nuovo porto da me ideato e condotto a termine, e che segna una tappa del miglioramento industriale di questa magnifica regione d’Italia, ho dato il nome della mia piccola Flavia”.

L’idea dell’ingegnere, quella di una galleria che finisse direttamente in mare, rivoluzionò tutto. Prima, i tempi per caricare il materiale sulle navi erano lunghissimi. Si usavano delle piccole imbarcazioni a vela che andavano all’isola di San Pietro; e da lì, si caricava il materiale a mano, con grosse ceste e con carri, sui piroscafi diretti verso il nord Europa. Con il porto direttamente a picco sul mare invece era possibile, grazie a dei nastri trasportatori, portare il materiale dalle miniere direttamente alle navi. I tempi venivano radicalmente ridotti. Se prima, in inverno, ci volevano anche mesi per caricare una nave, ora, con il porto a picco sul mare e il nastro trasportatore, bastavano pochi giorni e poche persone.

Questa innovazione ovviamente piacque parecchio alla società mineraria belga Vieille Montagne, all’epoca proprietaria delle miniere. Tutto ciò che ottimizzava i tempi di lavoro e faceva risparmiare denaro andava bene. Così si lavorò a tempi di record per completare l’opera il più velocemente possibile. I minatori scavarono velocemente, esponendosi a gravi rischi, circa 600 metri di gallerie, una sopra l’altra. Una squadra scavava da una parte, un’altra dalla parte opposta. Attraversando la galleria superiore si può vedere il punto esatto in cui si sono incontrate le due squadre; lo si capisce dai segni sulla parete rocciosa: una specie di X.

Tutto molto bello, non c’è dubbio: mare azzurrissimo, una suggestiva galleria che finisce su un visionario porto a strapiombo sul mare con tanto di torretta simil-medievale, e ovviamente la vista di Pan di Zucchero, proprio là davanti. Ma quello che ora a noi può sembrare il paradiso, in passato per gli operai è stato l’inferno. “Non è stato facile costruirlo”, mi dice la guida.

All’entrata mi hanno fatto indossare un casco giallo: motivi di sicurezza, ovviamente, ma mi sento un po’ ridicolo. Ora dentro si sta bene, c’è una temperatura piacevole, un leggero venticello, e sul panorama ho già detto più che a sufficienza. “Ma devi immaginartela al buio, piena di polvere nell’aria, con forti rumori e solo le lampade in acetilene a illuminare. Era un lavoro infernale.” dice ancora la guida. “Costruire quest’opera sicuramente geniale non è stato facile, per chi lavorava”.

In effetti ovunque, nei testi che leggo, trovo un’esaltazione totale del genio di Vecelli e della sua meravigliosa creatura; non la figlia Flavia, ma l’opera che porta il suo nome. Nei siti istituzionali viene scritto che Porto Flavia “migliorò le condizioni dei lavoratori”, e questo è senza dubbio vero. Ma è difficile immaginare che fosse questo lo scopo dei padroni. O meglio, come mi dice un amico minatore, “in un certo senso può essere vero che pensavano a migliorare le condizioni dei lavoratori, ma solo perché potessero rendere di più”. Sa di cosa parla: ha vissuto sulla propria pelle il lavoro in galleria, e non nell’Ottocento o nei primi del Novecento, ma giusto qualche anno fa. Ed è difficile pensare che un secolo prima le condizioni fossero migliori.

Allo stesso tempo è vero che l’ingegnere Vecelli fosse interessato alle sofferenze dei lavoratori. Quando, in un suo scritto, parla delle lunghe e complesse operazioni di carico e scarico, prima che Porto Flavia venisse realizzato, parla di “un lavoro penosissimo” e loda “i bravi operai di Carloforte, specialisti in tal genere di lavoro, [che] ebbero giustamente a protestare ed a chiedere provvidenze”. E poi continua: “Non può l’industriale ed il tecnico restare indifferente a tal genere di lavoro. Può incoraggiare l’operaio a resistere […] dovendo in qualche modo spedire la produzione, ma ha lo stimolo vivo di cercare una soluzione che si impone”.

Dunque Vecelli cercò di coniugare le due cose, da una parte dice espressamente che “la questione igienica ed umanitaria fu la prima ad interessarmi – ed a questa fece seguito quella economica”; dall’altra senza dubbio “si poneva il problema di spedire con rapidità ed economicamente la produzione del gruppo”. Se personalmente, come uomo, poteva mettere in secondo piano la questione economica, come tecnico, come ingegnere, doveva mettere al primo posto la produttività.

Sotto la galleria che attraversiamo ce n’è un’altra. Il sistema pensato da Vecelli era semplice ed efficiente: sopra, tramite i binari, arrivava il materiale proveniente dalle miniere, che veniva scaricato sotto, dove c’erano nove enormi silos che venivano aperti e lasciavano cadere il materiale su una seconda galleria. Là un nastro trasportatore arrivava fino all’esterno, sopra le navi, dove il materiale cadeva all’interno di un tubo, direttamente nelle stive. “Poteva capitare che il materiale dentro i silos restasse bloccato. Allora facevano scendere un operaio a sbloccarlo. E a volte restava lì” mi dice la guida illuminando una lunga scaletta con la torcia. Con “restava lì” intende definitivamente.

E dire che i silos erano stati anche benedetti, come ricorda la figlia di uno degli operai che lavorò alla costruzione di Porto Flavia. In una testimonianza di qualche anno fa rievoca il giorno del battesimo del porto: presenti, oltre agli operai e Vecelli, le autorità, alcuni fascisti armati, e il Vescovo di Iglesias: “Ci raccontò poi mio padre che legò una fune intorno alla vita del Vescovo e che fu fatto scendere giù per la scala di ferro del primo silos per dare la sua benedizione”. Questo purtroppo non bastò a impedire alcuni incidenti, anche mortali. Cosa frequente un po’ ovunque.

I minatori erano considerati proprietà dell’azienda, come un martello o un attrezzo qualunque. Se si rompevano si potevano aggiustare o buttare, oppure se ne poteva prendere uno nuovo. E anche in questo caso, nei testi ufficiali, si trova sempre un cenno lodevole alla costruzioni di ospedali presso le miniere e nei villaggi operai, quasi da considerarsi come dei generosi regali della proprietà nei confronti dei minatori.

Certo, la si può vedere così. Ma considerando il contesto storico forse la si può vedere anche in un altro modo: erano pensati perché il minatore tornasse il prima possibile al lavoro. Ovvero, perché tornasse ad essere produttivo. Se il lavoratore era come una macchina di proprietà dell’azienda, l’ospedale era come l’officina meccanica dove aggiustarlo, almeno quando si poteva. In una relazione sulle miniere della zona leggo che negli ospedali era “ben fornita la cassetta delle amputazioni, vista l’alta frequenza degli infortuni”. E anche che in alcune zone minerarie la falegnameria era specializzata nella costruzione di bare. Erano molto diffuse malattie come la silicosi e il saturnismo; si viveva male, e si moriva peggio. Il tutto per pochi soldi, per sopravvivere. I padroni volevano guadagnare, i minatori volevano mangiare. Sempre la figlia di uno degli operai costruttori di Porto Flavia ricordava che all’inaugurazione “furono premiati con dei soldi i minatori che avevano scavato la galleria: quello si che fu un vero giorno di festa per la mia famiglia. Quei soldi benedetti servirono per pagare i debiti che ogni mese si accumulavano perché la paga di mio padre bastava appena per la sopravvivenza”.

Ancora oggi prevale una retorica dei “bravi minatori sardi”, pronti a tutto, eroici combattenti nella roccia protetti da Santa Barbara, con il volto nero, tra fango, buio e sudore. Questa narrazione tende spesso a idealizzare e mitizzare ciò che di fatto era mero sfruttamento. Molti minatori erano ragazzini, poco più che bambini: un amico mi racconta di suo nonno minorenne che, dopo aver lavorato per un po’ nelle miniere del Sulcis, e aver trovato il lavoro troppo duro, preferì mentire sull’età e andare in guerra, il che è tutto dire. Altri erano padri di famiglia che passavano la loro vita al buio e morivano lentamente per cercare di portare a casa un pezzo di pane. Erano spesso ubriachi. La miniera era una scelta obbligata semplicemente per mancanze di alternative. Meno peggio di lavorare in campagna, soprattutto perché almeno garantiva sempre una paga, per quanto bassissima.

Un ex minatore sulcitano ricorda che “lavoravamo nel fango e ci davano due lire, avvolti dall’odore dei minerali, della candela a carburo, e del piombo, che è il peggiore di tutto. Tenevamo le mani nell’acido muriatico, solforico, usavamo il cianuro. […] Ci stordivamo di vino appena usciti da quelle viscere. Lo stipendio degli uomini finiva nelle cantine della società. Contraevamo debiti infiniti che ci venivano scalati dallo stipendio non ancora maturato. I soldi rimanevano sempre nelle stesse tasche. Al massimo facevano un giro di valzer, prendevano una boccata d’aria, ma sempre tornavano nella medesima cassaforte”.

Avanziamo nella galleria superiore di Porto Flavia, dove sono stati posizionati alcuni inquietanti manichini che riproducono l’attività lavorativa dell’epoca. “Gli orari erano rigidissimi e durante il lavoro non si poteva mangiare” mi dice la guida. In più si lavorava a cottimo cronometrati, con il famigerato sistema Bedaux, dal nome del suo inventore. L’obiettivo era quello di “aumentare la produttività dell’operaio” visto sempre di più come un ingranaggio di una macchina più che come un individuo. Dunque venivano calcolati i tempi necessari per svolgere un certo lavoro. Il Bedaux era l’unità di misura usata per misurare la produttività. Una unità era il lavoro potenzialmente svolgibile da un operaio in un minuto. Se in un’ora l’operaio riusciva a fare più di sessanta unità Bedaux aveva diritto a un incentivo. Naturalmente c’era chi restava indietro. Ma non solo: se la maggior parte degli operai riusciva a tenere certi ritmi, allora l’azienda aumentava la quantità di lavoro svolgibile in una unità Bedaux. Un gioco perverso, tipico dell’organizzazione scientifica del lavoro dei primi del ‘900.

Dunque sì: la costruzione di Porto Flavia ha senza dubbio fatto faticare meno gli operai; ma giusto perché rendessero di più. Se poi era considerato un posto migliore rispetto agli altri è semplicemente perché non era una miniera ma un porto. E lavorare in un porto, per quanto faticoso, è sicuramente meglio che lavorare in una miniera. Vecelli era certamente ben voluto dalla maestranze; ma così come si può voler bene a un buon padrone.

Arriviamo alla fine della galleria e, dopo essermi affacciato sul mare e aver scattato la foto di rito del bellissimo panorama come tutti gli altri, torno indietro e la percorro in senso opposto. È solo ora che noto la fotografia in bianco e nero di una bambina. È Flavia, l’amatissima figlia dell’ingegnere, quella che dà il nome al posto.

“Non ha fatto una bella fine” mi dice la guida. Nella foto che vedo è solo una bambina; all’epoca della costruzione del porto aveva sei anni. Visse in Sardegna con la sua famiglia fino al 1947, quando Vecelli, diventato nel frattempo anche direttore delle miniere, lasciò l’isola per tornare nel suo Veneto. Su Internet vedo altre foto di Flavia: prima ragazza, capelli a caschetto con frangia, sguardo da attrice e una collana di grosse perle, e poi più adulta, una signora sorridente. Eppure, per tutti, resterà sempre la bambina della foto appesa sulle rocce della galleria. Il suo nome è probabilmente destinato all’immortalità. È ormai da un secolo sopra una roccia che ha centinaia di milioni di anni, dà il nome a questo luogo e non c’è motivo per cui in futuro debba cambiare. Sarà per sempre Porto Flavia. Mentre lei, Flavia, la bambina, è morta in una casa di riposo di Milano, il 14 ottobre 2000, in condizioni di indigenza. È sepolta al Cimitero Maggiore. Il suo nome ora è in una piccola incisione su una lapide, ma anche, a caratteri cubitali, su un’imponente roccia di milioni di anni fa.

Porto Flavia venne chiuso definitivamente nel 1964, diventando poi, decenni dopo, una meta turistica. Esco dalla galleria con la sensazione di essere stato in un luogo di ingiustizie e sofferenze, di contraddizioni, di luce e di buio, anche se decisamente bello da fotografare. Mi tolgo il casco e torno verso la spiaggia. “Le miniere sono belle, da turista” mi dirà poi l’amico minatore. E c’è poco altro da aggiungere.

Poco prima del tramonto, dalla salita che conduce a Porto Flavia, il sole si trova dietro Pan di Zucchero e tutto diventa bianchissimo, abbagliante, il bagliore rende tutto indistinto. C’è qualcosa di astratto, estatico e inspiegabile. Pan di Zucchero improvvisamente non sembra più ergersi dal mare, ma essere scolpito nella luce. Non sembra più solo una grossa roccia. Al tramonto invece tutto si spegne: il cielo diventa rosa scuro, Pan di Zucchero nero. È come se si spegnessero i riflettori: restano i profili di questi giganti di pietra e gli ultimi bagnanti che tentano le solite foto del tramonto, cosa che faccio anch’io. Il sole scompare all’orizzonte, e non trovo un modo poetico ma non retorico di descriverlo. È semplicemente bello. L’acqua non è più azzurro cartolina ma più color piombo. Sdraiati sulla spiaggia ci godiamo il dolce sciabordio del mare. E ancora fissiamo Pan di Zucchero, ormai persi in una sorta di sindrome di Stendhal. Prima o poi ci passerà. Nel dubbio, guardiamolo ancora un po’.

Sta per arrivare il buio e ancora non sappiamo dove dormire. A quanto pare nella prossima posada bisognava prenotare prima, cosa che noi non abbiamo fatto, ma il gestore è così gentile da ospitarci comunque; solo che arriverà tardi. Poco male: se c’è un posto dove è bello aspettare è senza dubbio questo. Quando arriva la notte andiamo verso la posada, ovvero l’Ostello del viandante, una ex struttura mineraria ora utilizzata per ospitare i pellegrini, proprio dentro la miniera di Masua. Percorriamo la strada verso l’entrata della miniera al buio, aiutati dalla luna piena e da una piccola torcia. È una parte del viaggio onirica. Siamo stanchi, siamo stati per ore sotto il sole, e ora camminiamo sotto la luce della luna. Pensiamo ai minatori che, su queste stesse strade, andavano a lavorare al buio, lavoravano nelle gallerie al buio, e tornavano a casa al buio. Ho letto la testimonianza di un ex minatore: ricorda di quando tornavano a casa al buio con le candele, come una processione, ma dovevano camminare molto lentamente perché altrimenti la candela si spegneva e restavano al buio. Quando c’era vento mettevano un pezzo di lamiera per proteggere la fiamma. All’epoca aveva 17 anni. A casa avrebbe trovato pareti fredde, una branda scomoda, un pezzo di pane da mangiare, forse una cipolla. Noi ancora una volta abbiamo acqua calda, luce elettrica, un materasso comodo e perfino la macchinetta del caffè. Nell’ostello c’è un vecchio e grosso registro della miniera, ora usato per registrare i viandanti di passaggio. Mi diverto a leggere i nomi, i luoghi di provenienza, l’età. Chi sono? Qualcuno di questi avrà lasciato quell’impronta che ho visto ieri?

In una vecchia foto in bianco e nero appesa alla parete vedo minatori che camminano in fila indiana, probabilmente su una delle strade percorse anche da noi. Hanno berretti in testa, giacche di tessuto grezzo e scarponi pesanti, di sicuro non abbigliamento tecnico da sportivi. Uno di loro potrebbe essere il diciassettenne con la candela in mano, o un suo amico. Poco sotto c’è una foto simile ma molto più recente, a colori: escursionisti anche loro in fila indiana, con zaini e abbigliamento da trekking colorato.

Mi addormento con i piedi indolenziti, anche se ho sicuramente delle scarpe molto più comode di quelle dei minatori. Eppure, in un solo giorno, in una manciata di chilometri, ho l’impressione di aver camminato tra le vite di migliaia di persone, sentendo l’eco di tutte quelle gioie e quelle sofferenze sovrapposte, fuse in un unico suono indistinto. Ma non è tempo di pensare: camminare è un’ottima cura per l’insonnia; una volta messa la testa sul cuscino mi addormento dopo pochi secondi.

parole: Martino Pinna

disegni: Gianluigi Concas

Il cammino continua! Questo è solo l’inizio. Vuoi aiutarci a realizzare questo libro illustrato?